不動産と預金の相続について、依頼者の長年の寄与が評価され、低額の代償金を支払うことによって、円満に分割協議が成立した事案

1.事案の概要

亡くなった(被相続人)のは姉で、相続人は妹である依頼者、他のきょうだいの子(被相続人の甥・姪)でした。

依頼者は施設に入所していた姉が亡くなる直前まで、日常的に姉のことをサポートしていました。対して、他の相続人(甥・姪)はほとんど姉と接点がなく、依頼者としても通夜・葬儀のときに久しぶりに顔を合わせる程度の疎遠な関係性でした。

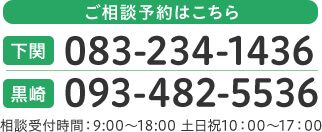

疎遠な関係性であったことに加えて、依頼者自身もご高齢であったため、相続手続きを弁護士に一任するのが最も負担が少ないと考えて、ラグーンへ来所されました。

2.事件処理

姉(被相続人)には空き家となっていた自宅がありました。そのため、この自宅をどのように扱うべきかで問題が生じました。自宅は古く、袋地に所在していた等の理由から、相続人の誰も取得を希望しませんでした。

そのため、当初は換価分割(不動産を売却してお金に変えて分配すること)の方針で進めていましたが、結局、買い手もつかなかったことから、協議は一時、膠着し暗礁に乗り上げる事態となってしまいました。

それでも遺産分割の問題を早く終わらせたいという依頼者の希望もあったことから、不動産を実質的には無価値もしくは解体費用を考えると負の不動産と評価する前提で、不動産を依頼者が取得し、これに加えて、長年にわたる依頼者の姉に対する貢献を考慮すれば遺産のすべてを依頼者が取得し、その代償として本来の相続分よりも相当少ない金額の代償金を他の相続人に分配することで解決するのが公平であるという内容の協議案を他の相続人に提示したところ、他の相続人からも賛同を得られたため、急転直下、遺産分割協議が成立となりました。

3.結果等

被相続人に対する寄与(貢献)については、法律上の手続で考慮してもらおうとすると(つまり、寄与した分だけ多めに遺産を取得しようとすると)、要件が厳しく簡単には認められません。本件でも、心情面はともかく、法律的に厳密に考えると寄与分が認定されるか否かは微妙なケースでした。そのため、いかに交渉で寄与分を考慮してもらうかが重要なポイントでしたが、結果として、最大限、依頼者のこれまでの貢献を評価してもらう内容の結論で円満に合意が成立しました。

また、後日談として、問題となった不動産についても、高くはありませんでしたが売却することができました。

一時は解決までの道のりが遠く悩ましい状況になりましたが、依頼者の決断と他の相続人の協力もあって、幸いにして良い解決を図ることができた事案となりました。

- 疎遠な兄弟と連絡を取り、遺産分割をスムーズに行った事例

- 被相続人の妻が認知症だったため、成年後見の申し立てを行い解決した事例

- 面識のない相続人に対し弁護士が調査を行い調停を行い遺産分割が成立した事例

- 平行線となっていた協議に弁護士が介入し、法定相続分に従った遺産分割に至った事例

- 被相続人死亡から3か月以上経過した時点での相続放棄が認められた事案

- 調停中に土地の分筆が行われ,遺産分割調停が成立した事例

- 財産調査のうえ遺留分侵害額請求をし、交渉のうえ裁判外で合意成立となった事案

- 不動産と預金の相続について、依頼者の長年の寄与が評価され、低額の代償金を支払うことによって、円満に分割協議が成立した事案

- 特別代理人の選任申立により解決した事例

- 連絡が取れない姉との間で遺産分割(調停・審判)が成立した事例